Das Karwendelgebirge

Das Karwendelgebirge bildet eine der Hauptgruppen der Nördlichen Kalkalpen und liegt zum größeren Teil in Tirol, zum kleineren in Bayern. Vier große Gebirgskämme ziehen sich auf 45 Kilometer Länge von Westen nach Osten, voneinander getrennt durch tiefe Täler mit Bächen und Flüssen, von denen die Isar der prominenteste ist. Von der nördlichsten Kette verlaufen kammartig senkrecht dazu einige Untergruppen von Bergen, deren Abflüsse allesamt in den Rißbach münden bzw. diesen selbst bilden. Nördlich vorgelagert ist das weitläufige Vorkarwendel mit Gipfeln bis zu knapp 2.200 Metern Höhe, zu denen bekannte Berggestalten wie Scharfreiter, Kompar und Mondscheinspitze zählen. Wie eine Art Rand oder Saum umgrenzt der westlich des Achensees verlaufende und im Norden im Juifen auslaufende Bergkamm das Karwendel. Das Karwendelbachtal und das Gleirschtal wiederholen in etwa die Gliederung südlich des Rißtales, dazu gibt es noch einige Verzweigungen bzw. separate Bergstöcke. Der Seefelder Sattel trennt das Karwendel vom sich daran anschließenden Wettersteingebirge, im Süden thront die berühmte Innsbrucker Nordkette als südlichster Zug imposant über dem Inntal.

Über die Eng führen die Fernwanderwege Via Alpina, der Adlerweg, der Europäische Fernwanderweg E4 und der Nordalpenweg 01.

Blick nach Süden auf den Talboden mit Hinterautal-Vomper Kette

Geologie und Topografie

Das Karwendel ist charakteristisch für ein hochalpines Kalkgebirge, es herrschen helle Gesteine wie Wettersteinkalk des ehemaligen Tethys-Meeres und Dolomit vor, die dank des Schubs der afrikanischen Kontinentalplatte von Süden nach Norden aufgefaltet sind und dementsprechend überwiegend steil abfallende Nordseiten, etwa die berühmten Laliderer Wände, und flacher ansteigende Südhänge aufweisen. Die Gipfel sind anders als etwa bei den Dolomiten oder den Zentralalpen schroff aufgetürmt; weichere, rundere Formen fehlen und kehren erst im Vorkarwendel wieder. Die zahlreichen Trogtäler entstanden nach dem Abschmelzen von Gletscherzungen der Würm-Eiszeit. Größere Gletscher kann das Gebirge nicht mehr aufweisen, dafür aber große Höhenunterschiede zwischen den Talsohlen und den Gipfelregionen. Der Kalk ist brüchig und verwittert tüchtig. Allerdings fehlen Karsthöhlen und Dolinen, wie sie etwa im Hagen- oder Tennengebirge reichlich vorhanden sind. Der saure Boden der Talgründe begünstigt vor allem den Bergahorn in seinem Wuchs, an den Bergflanken wachsen Fichten, Eiben, Kiefern und weiter oben Latschen. Aufgrund der Morphologie und zahlreicher Naturschutzbemühungen gibt es im Karwendel keine Seilbahnen und Skipisten, nur am Rand des Gebirges, bei Mittenwald, am Achensee und von Innsbruck herauf führen drei Seilbahnen nahe an die Gipfelregionen. Ebenso wurde auf eine Verkehrserschließung verzichtet; im ganzen Gebirge gibt es nur eine öffentliche Straße, die von Hinterriß zum Talschluss in der Eng - eine Mautstraße, die den Winter über für den privaten Verkehr gesperrt ist. Öffentlich bedient der Bergsteigerbus mit zahlreichen Haltestellen die Strecke von Lenggries aus.

Das Karwendel ist ursprünglich ein wasserreiches Gebirge mit vielen Bergbächen, aber die zwei Haupt-Entwässerungsadern Isar und Rißbach werden jeweils stark zur Ader gelassen, ein Großteil der Wasser gelangt über einen unterirdischen Stollen in den Walchensee und speist das dort gelegene Kraftwerk. Auch die Dürrach im Vorkarwendel wird angezapft, ihr Wasser speist das Achenseekraftwerk und fließt in den Inn ab. Größere, natürlich entstandene, Seen fehlen ebenfalls.

Im Karwendel gibt es nur eine dauerhaft bewohnte Siedlung, das nur von Norden (und damit von deutschem Staatsgebiet) her über das Rißbachtal erreichbare Hinterriß. Der Hauptteil des Hochgebirges liegt auf Tiroler Boden. Am Rand des Gebirges liegen die Städte bzw. Orte Innsbruck, Mittenwald, Seefeld, Achenkirch und Pertisau.

Jahrhunderte lang prägten Alm-, Forst und Jagdwirtschaft, aber stellenweise auch der inzwischen weitgehend aufgegebene Steinöl-Bergbau sowie der Abbau von Eisenerz und Silber das Gebiet. Noch heute gibt es über einhundert Almen im Naturpark. Die touristische Erschließung begann in der zweiten Hälfte des 19. Jhds. vor allem durch Hermann von Barth, dessen Gedenkstein am Ende des Johnnesbachtals inmitten des Kleinen Ahornbodens steht, und bietet in ihrer heutigen Ausprägung mit mehr als 50 bewirtschafteten Hütten und Almen zahlreiche Möglichkeiten für unterschiedliche Formen des Alpinismus.

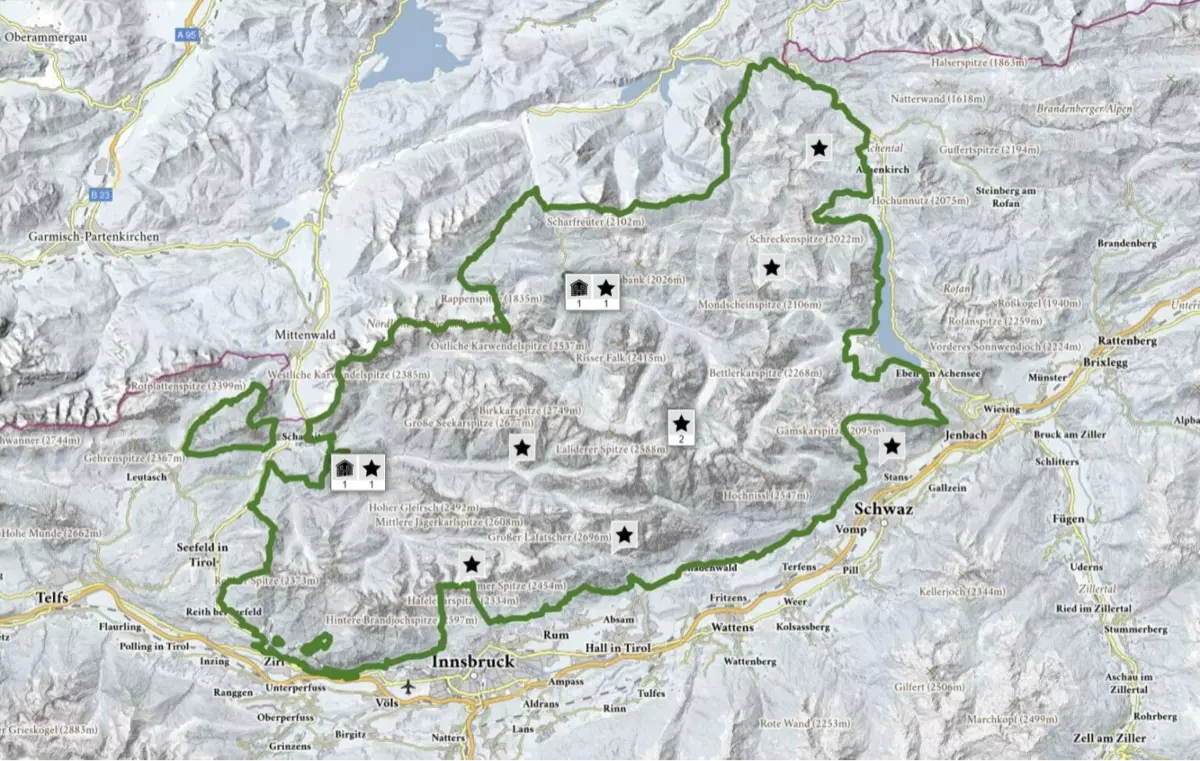

Der Naturpark Karwendel

Der Naturpark ist mit einer Fläche von 739 km² das größte und älteste Tiroler Schutzgebiet und der größte Naturpark Österreichs. Er umfasst das gesamte Gebirge samt Teilen des Vorkarwendel sowie die Arnspitz-Gruppe im Westen. Im Nationalpark findet man einen hohen Anteil an natürlichen Lebensräumen wie Urwälder und Wildflüsse und er beherbergt eine große Zahl europaweit bedeutender Tier- und Pflanzenarten wie beispielsweise Steinadler, Gämse, Weißrückenspecht, Alpenrose, Edelweiss und Frauenschuh. Insgesamt leben im Naturpark über eintausend Pflanzen- und dreitausend Tierarten. Der Steinadler bildet hier die größte Dichte an Tieren im gesamten Alpenraum.

Aufgrund seines hohen naturkundlichen Wertes ist das Karwendel auch Teil des europäischen Schutzgebiet-Netzwerks „Natura 2000“, welches sich zum Ziel gesetzt hat, das europäische Naturerbe zu erhalten.

Die Arbeitsschwerpunkte der Naturparks liegen in den Bereichen Naturschutz, Erholung & Tourismus, Umweltbildung sowie Wissen & Forschung. Seinen Sitz hat die Verwaltung des Naturparks im tirolerischen Hall.

Das Stängellose Leimkraut bewohnt moosige Stellen im Fels

Besondere Erwähnung verdienen in diesem Zusammenhang der Kieselstein-Lehrpfad am Krüner Isarufer sowie die Bemühungen um den Erhalt der Flussregenpfeffer-Populationen an Isar und Rißbach, sowie das Naturparkhaus in Hinterriß, das den Besuchern die Geologie, Geschichte und Natur des Karwendel näherbringt.

Monitoring entlang der oberen Isarauen und des Rißbachs

Blick nach Südwest zum Almdorf Ahornboden-Eng mit Hinterautal-Vomper Kette

Der Große Ahornboden

Der Talboden am Beginn des Rißbachs ist schon seit 4.500 Jahren besiedelt und verdankt seine Entstehung einem Gletscher der Würm-Eiszeit, der mehr als tausend Meter mächtig war und nur die höchsten Bergspitzen hervorlugen ließ.

Die über 2.400 Berg-Ahornbäume stehen bereits seit dem Jahr 1927 unter Naturschutz. Sie bilden den größten durchgehenden Bergahorn-Bestand in den Alpen. Sie dominieren, weil der kalkhaltige und nährstoffarme Boden das Aufkommen anderer Laub- sowie Nadelbäume effektiv unterbindet. Zudem wurden seit dem zwölften Jahrhundert andere Baumarten sowie Buschwerk gerodet. Zwischen den Bäumen weiden Kühe und Ziegen.

Die knorrigeren Exemplare sind zwischen 300 und 600 Jahre alt. Besonders viele Bäume wuchsen im Dreißigjährigen Krieg, als die Almwirtschaft darniederlag und die jungen Triebe vom Weidevieh nicht weggefressen werden konnten.

Hier liegt aber auch der einzige Hotspot des Massentourismus im Karwendel. Reisebusse und private Autos bilden an Sommerwochenenden eine wahre Blechlawine. Glücklicherweise ist der Trubel räumlich eng begrenzt, die Menschenströme versiegen spätestens am Hohljoch bzw. nach der Binsalm und es ist nicht schwer, schnell wieder mit sich und der Bergkulisse allein zu sein. So gesehen ein gelungener Ansatz von Verkehrslenkung.

Die etwas abseits des Großparkplatzes am Quellbach des Rißbaches, dem Enger-Grund-Bach gelegene Eng-Alm besteht aus einem Dutzend Holzhütten und einer Almkäserei, durch deren große Fensterflächen die Käseherstellung verfolgt werden kann. Die Eng-Alm wird seit circa 1.000 Jahren bewirtschaftet. Heute sind es zehn Bauern aus Schwaz im Inntal, die hier die Weiderechte besitzen.

Die Eng-Alm am Fuße des Gamsjochs

Sie betreiben die größte Melkalm Tirols. Hier wird die frische Milch an Ort und Stelle zu Butter und Käse verarbeitet, den man in der Rasthütte serviert bekommt oder im Bauernladen kaufen und mitnehmen kann. Aus der Zeit um das Jahr 1700 stammt die kleine hölzerne Almkapelle, in der heute immer wieder naturverbundene Priester eine Heilige Messe feiern.

Auswahl lohnender Bergtouren von der Eng aus

Von der Eng aus führen Wander- und Bergwege in allen Schwierigkeitsgraden, was Kondition und Technik angeht, und in alle Richtungen. Wir führen hier drei Tourenvorschläge auf, die unterschiedlichen Charakter aufweisen und auch gerne nur teilweise begangen werden.

Über das Hohlhoch zum kleinen Ahornboden und zur Falkenhütte:

Der unschwierige Weg überschreitet das Joch zwischen der Hinterautal-Vomper Kette und der nach Norden ziehenden Gamsjochgruppe nach Westen. Vom Sattel und dem leicht erreichbaren Teufelskopf (1978 m) hat man eine hervorragende Aussicht auf die Dreizinkenspitze und die Laliderer Wände. Weiter leitet der jenseitige Abstieg ins Laliderer Tal und weiter zur Falkenhütte und zum Kleinen Ahornboden. Der Weg entspricht einem Abschnitt des Adlerwegs und wird auch beim jährlichen Karwendelmarsch begangen.

Über die Lamsenjochhütte nach Pertisau oder zum Sonnjoch:

Vom Großgasthof geht es östlich zum Binsalm Hochleger und weiter zur Lamsenjochhütte. Wer mag, geht weiter über das westliche Lamsenjoch in den Gramaier Grund und schlussendlich zum Achensee, eine sehr lange Tour, die meist unschwierig verläuft und nur beim Joch selbst etwas alpine Übung verlangt. Biegt man beim Binsalm Hochleger links ab, kann man einfach den aussichtsreichen Hahnkampel (2080 m) „mitnehmen“, zum bewirtschafteten Gramaialm-Hochleger weitergehen oder sich technisch und konditionell anspruchsvoll dem mächtigen Sonnjoch (2457 m) widmen.

Von Hagelhütten aus über den Plumssattel zum Kompar, Mondscheinspitze, Achensee:

Am nördlichen Ende des Ahornbodens lockt eine aussichtsreiche und relativ einfache Wanderung zur Plumsjochhütte und weiter auf den Kompar (2011). Gehhungrige Wanderer können den ganzen Grasbergkamm über das Grasbergjoch (2020), das Hölzelstaljoch (2012 m) und eventuell noch die Fleischbank (2026) gehen und schließlich über die Jagdhütte Steilegg ins Tal absteigen. Wunderbare Einblicke in die süd-nord ausgerichteten Seitentäler und das Vorkarwendel bis zum Isarwinkel sind der Lohn. Man kann sich aber vom Plumssattel auch nach Norden wenden und unschwierig zum Plumsjoch (1921 m) oder anspruchsvoller zur Mondscheinspitze (2106 m), sowie zur Bettlerkarspitze (2268 m) aufsteigen oder über das Gerntal nach Pertisau gelangen.

Insgesamt sind die Wander- Mountainbike- und Bergsteig-Möglichkeiten rund um den Ahornboden und im gesamten Karwendel zahllos und fast immer überaus lohnend.

https://www.karwendel.org/naturpark-karwendel/

https://toeightycountries.com/der-ahornboden-goldener-oktober-im-karwendel

Text: Werner Köstle/Michael Seiler

Bilder:

Aufmacher: Michael Seiler

Bild 1: CC BY Agrargemeinschaft Eng Alm, Tom Bause

Bild 2: Michael Seiler

Bild 3 (Grafik): Michael Seiler

Bild 4: Naturpark Karwendel_F. Straubinger

Bild 5: Naturpark Karwendel_S. Hoelscher

Bild 6: Naturpark Karwendel_S. Sturm

Bild 7: nabu_Rolf Juergens

Bild 8: ichmachfotos.com

Bild 9, 10, 11: Sliderbilder: Michael Seiler (2), CC BY Agrargemeinschaft Eng Alm, Tom Bause

Bild 12: CC BY Agrargemeinschaft Eng Alm, Tom Bause